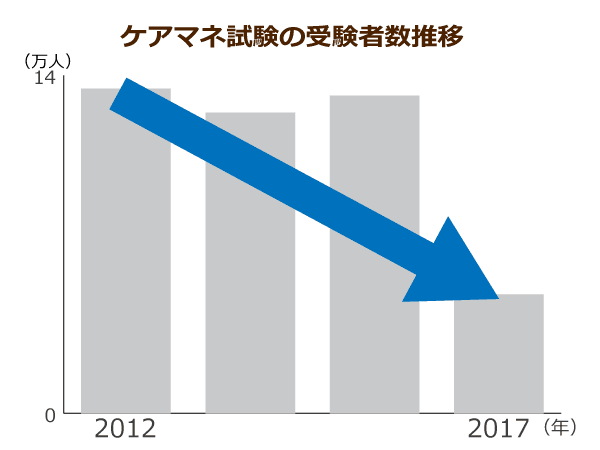

今年度のケアマネ試験の受験者数、前年度よりも6割減!

受験者数が減少した理由は受験資格が制限されたことにある

今月発表された厚労省のまとめによれば、今年度のケアマネジャー(介護支援専門員)実務研修試験を受けた人は4万9,312人で、過去最低となったことがわかりました。

これは昨年度の受験者数13万1,560人と比べると、6割以上も減少したということになります。

受験者数が大きく減少した理由として、受験資格が前と比べて難しくなったことや、「激務のわりに収入が見合わないのではないか」という懸念が広がっていることが要因だと言われています。

厚労省はこうした受験者数の激減という結果を受けて、「直ちに地域の介護サービスに深刻な影響が及ぶとは考えていない」と声明を発表していますが、多方面で活躍するケアマネの人材供給が今後、うまくいくのかについて疑問を抱く結果となりました。

ケアマネジャーの合格率は多くとも20%程度

ケアマネジャーとは、2000年に行われた介護保険法の施行の際に生まれた資格。

介護保険の給付対象となる要介護の高齢者に対して、その身体状況に応じた介護サービスが受けられるように支援するスペシャリストです。

高齢者本人や家族と相談し、必要な介護サービスを選択できるよう、ケアプランを作成するのが主な業務内容で、介護業界ではキャリアアップにおける、ひとつのゴールと言えるでしょう。

ケアマネジャーになるのは簡単なことではなく、5年以上の介護業務における実務経験があり、「介護福祉士か社会福祉士の国家資格を持っている」、あるいは「生活相談員や支援相談員、または相談支援専門員、主任相談支援員として相談援助業務の経験を5年以上有している人」のみが受験資格を得ることができます。

さらに、受験における合格率も高くはなく、過去5年における合格率は13~21%程度。

多い年でも5人に1人しか合格できない難易度の高い試験です。

さらに、取得した後もケアマネジャーとして勤めていた場合は、5年ごとに研修を受けて資格を更新する必要があり、それを行わなかった場合は登録抹消と5年間の業務資格停止という厳しいペナルティを受けてしまうこととなります。

ケアマネジャー試験の受験資格を制限した理由は?

専門性が高く質の良いケアマネジャーを求めているから

そんな介護業界の花形職業とも言うべきケアマネジャーですが、資格試験の受験者数が減った大きな理由は先述した通り、受験資格のハードルが大きく上がったことが挙げられるでしょう。

2015年にケアマネジャーの受験資格が改正された際、「無資格でも介護現場での実務経験が10年以上ある」、あるいは「ホームヘルパー2級などの資格を持ち、実務経験が5年以上ある」人々が受験資格の対象外となることが決まりました。

昨年度までは経過措置として改正前の受験資格も認められていたものの、今年度からは、正式に受験資格の対象外となってしまったのです。

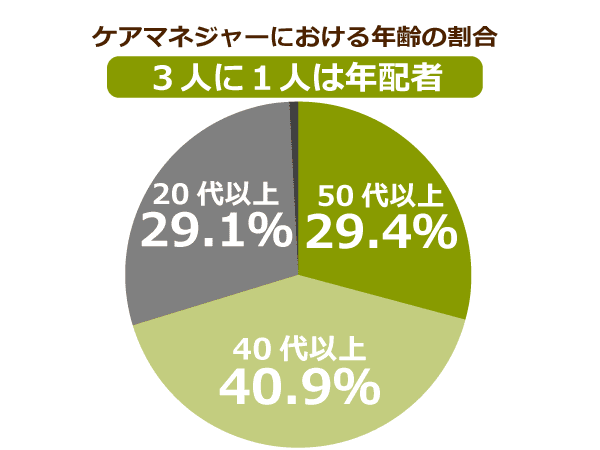

門戸を狭くすることで介護の質が上がる一方、若年者が入りづらくなることで、ケアマネジャーは高齢化の傾向にあり、いずれ人材不足に陥るのではないかと懸念されています。

| 2017年までの受験資格 下記のいずれかを満たす |

2018年からの受験資格 下記のいずれかを満たす |

|---|---|

| 「国家資格等に基づく業務経験5年」 国家資格を保有かつ、各資格の業務に5年間従事 |

変更なし |

| 「相談援助業務経験5年」 介護施設などで相談援助業務に5年間従事 |

相談援助業務経験5年 ・生活相談員 ・支援相談員 ・相談支援専門員 ・主任相談支援員 |

| 「介護資格+介護等業務経験5年」 介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)等の資格を保有していて、5年間介護等の業務に従事 |

資格要件から除外 |

| 「介護等業務10年(無資格可)」 10年間介護等の業務に従事 |

同上 |

こうした受験資格の改正が行われた理由について、厚労省は「介護支援専門員に係るさまざまな課題が指摘されている中で、今後、介護支援専門員に求められる資質や、介護支援専門員の専門性の向上を図っていくことが必要である」と述べています。

要するに、受験資格を限定することで、今までよりも専門性が高く、質の良い人材を集めていこうという狙いがあるということです。

幅広い専門性が求められるケアプランの作成

では、ケアマネジャーに求められる専門性とはどのようなものなのでしょうか。指標のひとつとして、主な業務となるケアプランの作成において、どれだけ利用者である高齢者や家族の意思に沿った最良のプランが作れるかということが挙げられます。

このケアプランとは、居宅、あるいは施設における介護サービスをどれだけ利用するのかを決める計画書のこと。

ケアマネジャーは、利用者本人やその家族と相談し、何を改善するべきなのか、どうするのがベストだと考えているのかを把握し、自らの持つ専門知識を使ってベストと思えるプランを作ることが求められます。

この業務を円滑に遂行するためには、利用者に対する理解を深めることができるコミュニケーション能力や、多種にわたるサービスへの豊富な知識が必要です。

さらにはそれを活かして、サービス利用における効率の良い組み合わせを提案できる介護サービスのマネジメントをすることになるので、応用力も必要です。

もちろん、ケアプランの作成以外にもケアマネジャーの仕事は多くありますが、厚労省がケアマネジャーに求めている能力のひとつとして、質が高いケアプランの作成があるのは後述する厚労省の資料からも明らかです。

厚労省が考えるケアマネジャーにおける今後の課題は?

適切なサービスの評価をする必要がある

厚労省の資料によると、ケアマネジャーにおける課題のひとつには、介護におけるアセスメントがあるとのこと。

このアセスメントとは、直訳すると評価や査定という意味ですが、介護業界においては、利用者が何を介護サービスに求めているか、どのような問題を抱えており、生活の維持や向上を行うためには何が必要かという点を整理して評価することを指します。

このアセスメントは、利用者に適切なケアプランを構築するためには必須なのですが、作業効率を意識するあまりケアプランの内容が定型的になってしまい、本当に利用者が必要としていることや、問題を解決するために必要なサービスの評価ができなくなってしまう事例が多く発生しているとされているのです。

また、近年話題となっている「介護漬け」と呼ばれる問題も、家族の要望に対して機械的に答えてしまっていて、本人の生活の質を向上させるための介護予防であるのに、その本質を見落とした形のケアプランを作成してしまう部分があるとのこと。

そのため、家族の要望通りに応えるのではなく、「介護予防を目的としたケアプラン」を作成できるケアマネジャーが今後必要とされていると言えるでしょう。

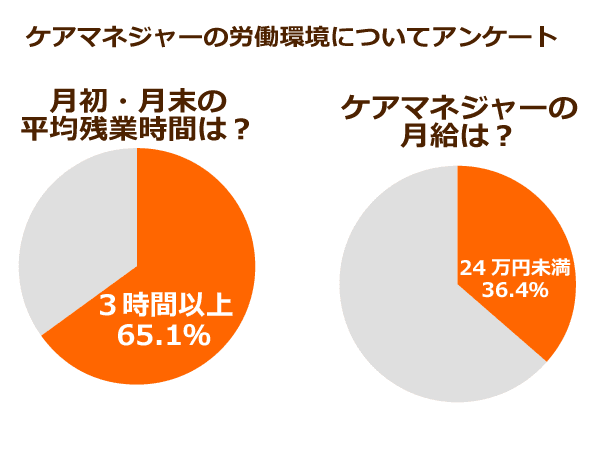

平均残業時間が3時間以上と答えたケアマネジャーは6割以上も

今まで触れてきた通り、多くの能力が必要とされ、より狭き門となったケアマネジャー。

本来の業務であるケアプランの作成はもとより、近年では介護リフォームにおいても専門的な知識を持ったケアマネジャーに相談することが推奨されるなど、よりその役割が増えています。

しかし、その労働環境は、かなり厳しいものであるようです。

「みんなの介護」がケアマネジャーに対し、月初・月末の平均残業時間について独自にアンケート調査を行いました。

その結果によると、平均の残業時間が3時間以上であると答えた人が65.1%であることがわかったのです。

さらに給与面についても、昨年の9月におけるケアマネジャーの平均給与は34万8,760円と厚労省は発表していましたが、前出の「みんなの介護」によるアンケートによると、月給が24万円未満であるケアマネジャーが36.4%もいるという結果がでています。

こうした現状の中、過酷な労働環境や求められる幅広い専門的な知識に対して、それに見合わない賃金から若いケアマネジャーは仕事を辞めてしまい、ケアマネジャーの高齢化が始まっているのです。

過酷な労働環境を改善したり、専門分野を限定して認定制の資格を新たに創設するなど、何かしらの対策を取ることが求められていると言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 19件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定