「高年齢雇用継続給付」が段階的に廃止される

高齢者給付を減らして年間最大180億円の予算削減へ

高齢者の雇用促進のため、定年後に減った給与を補填する「高年齢雇用継続給付」の見直しが公表されました。

2019年12月20日の厚生労働省の発表内容によれば、定年後の高齢者雇用に適用されていた給付水準を段階的に廃止。2020年の通常国会で、雇用保険法改正案に提出できるよう方針をまとめるとのことです。

「段階的に廃止する」とはどういうことかというと、政府は2025年度に60歳となる人から給付水準を半減させていき、最終的には廃止する方針です。高齢者雇用の促進で社会が動き出してきた矢先の発表で、企業や高齢者への影響は必至と見られます。

雇用保険の財政問題への対策のひとつとなった今回の高齢者給付の見直し案。給付削減が実現すれば、年間最大180億円の予算削減につながるとの試算もあります。

2025年度が目処となった背景には、定年後も希望者全員に継続して雇用しなければならない高年齢者雇用安定法の全面適用がスタートすることがあります。

廃止の影響を抑えるため、厚労省では別途支援策を設けますが、最終的には制度そのものも廃止の意向を打ち出しています。

「高年齢雇用継続給付」とは

ここで今回話題になっている「高齢者雇用継続給付」について確認しておきましょう。

「高齢者雇用継続給付」とは、雇用保険における雇用促進対策のひとつで、定年を迎える60歳以降、再雇用によってダウンしてしまう賃金を補填する給付のことです。

平均給付額は、1人当たり月額25,134円です。

給付の対象は、60歳以上65歳未満の高齢者。

給付条件は、雇用保険の加入期間が5年以上あること、給与が60歳時点での75%未満であることです。

給付金は次の2種類に分類されます。

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳時点の賃金の75%未満の高年齢者に対して給付される | 60歳以上65歳未満 | 60歳時点の賃金の15%相当額 |

| 高年齢再就職給付金 | 雇用保険による手当を受給後、60歳以後に再就職した場合、一定期間支払われる | 60歳以上65歳未満 | 60歳時点の賃金の15%相当額 |

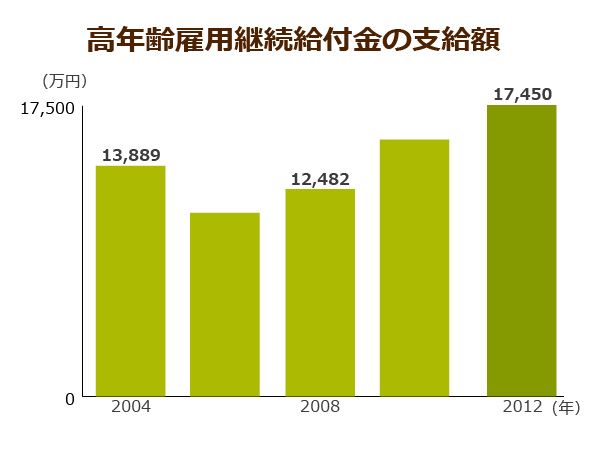

厚生労働省が発表している資料によると、2012年度の受給者数は約694万人で、支給額は1億7,450万円となっています。

高年齢雇用継続給付は、年金の受給開始年齢65歳までの生計を安定させる役割を担っているのです。

年金の支給年齢引き上げは目前に

カットされていく、高齢者世代へのサポート

老齢年金の支給開始年齢は65歳ですが、2018年4月、財務省から年金の支給開始年齢を68歳に引き上げする案が示されました。大量の団塊世代が年金受給を開始すると、増大する社会保障費の圧迫は避けられないとの見方からです。

一方で、60歳で定年を迎えた場合、現在でも年金の支給年齢まで5年間のタイムラグがあります。

さらに3年増えて8年の間、高齢者が現役時代の貯蓄や定年後の雇用でどこまで収入を得られるかは、不透明になっているのが現状です。

2019年度の公的年金は、実質的に0.5%削減となっています。

公的年金の受給額そのものは前年の2018年度より0.1%の引き上げになったものの、社会の経済情勢から年金額を計算する「マイクロ経済スライド」の影響によって、結果的に厚生年金の月額受取額が1,135円減額となっています。

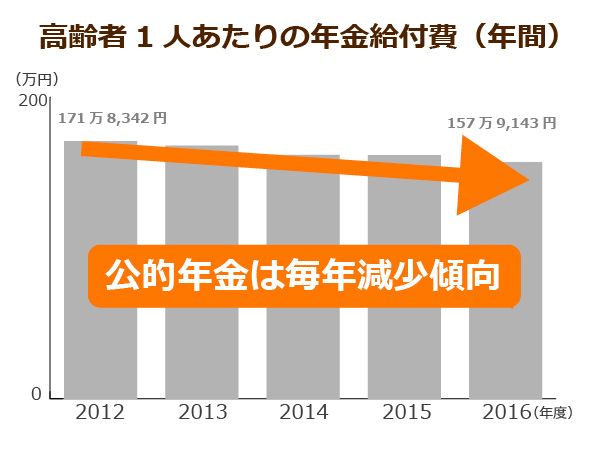

2012年から2016年の年金給付金の実績については、以下のグラフの通りです。

社会保障費の抑制、マイクロ経済スライドなどによって、今後、高齢者の年金受給額はますます目減りしていくと予測されています。

バブル崩壊のあおりでリストラやリーマンショックの影響をまともに受けた団塊世代には、老後のための貯蓄が不十分な世帯も少なくありません。

実際、2017年の厚生労働省の調査によると、高齢者の約8割で収入源は年金のみ。

2014年時点で全国1,327万の高齢者世帯のうち、4世帯に1世帯が「貧困高齢者世帯」に当たるなど、高齢者の貧困化が深刻です。

もしこのままシニア雇用の下支えになっている高齢者雇用給付が段階的に廃止されていけば、年金の受給開始まで生計が立たなくなる高齢者世帯が増えるおそれもあります。

背景には日本の社会保障費の増大がある

高齢者の生活に大きな影響を与えかねない高齢者雇用給付の削減。

定年後の高齢者が安心して働くために一定の役割を果たしてきた制度の廃止が検討されている背景には、年金や医療費、介護費といった社会保障費の増大があります。

2019年8月27日に、厚生労働省がまとめた2020年度予算の概算要求額は過去最高の32兆6,234億円。この大半が社会保障費で、年金に12.1兆円、医療に約12兆円、介護関連に約3.3兆円となっています。

特に介護は2019年度の当初予算より4.7%増で、高齢化社会を象徴する数字となっています。

その後、2019年11月28日に厚労省が報告した「介護給付費等実態統計」では、膨張し続ける介護費用の実態が明らかとなりました。

2018年度の介護費用総計は10兆1,536億円。前年度に比べて2.2%増であるのに加えて、史上初となる10兆円を突破しています。

介護保険制度が始まった翌年の2001年度の介護費用総計が約4兆3,782億円だったのに比べて、20年足らずで2倍に膨らみ、今後も増え続けると予測されています。

優先度が高く、増え続ける年金、医療、介護の支給額を将来的に安定して確保するためにも、雇用保険の高齢者雇用給付の段階的廃止を厚生労働省が判断せざるを得ない状況まで追い込まれているのです。

高齢者の再雇用や就業条件も厳しい状況

65歳以上で働ける企業は3割程度しかない

「定年から年金支給開始年齢まで、働けるうちは働きたい」と考えている高齢者は増えています。

社会の変化を受けて、2019年5月、政府による未来投資会議でも、現在65歳までの継続雇用制度を70歳まで引き上げること、再就職を支援することなどが企業の努力義務に掲げられました。

70歳まで高齢者が働ける基盤が整いつつある一方で、定年後、再雇用での給与が2~5割も減額される実態があります。

その差額分をカバーしてきた高齢者継続給付が廃止されれば、同じ労働をしても定年前より大幅に給与が少なくなり、高齢者の働く意欲そのものが削がれてしまいます。

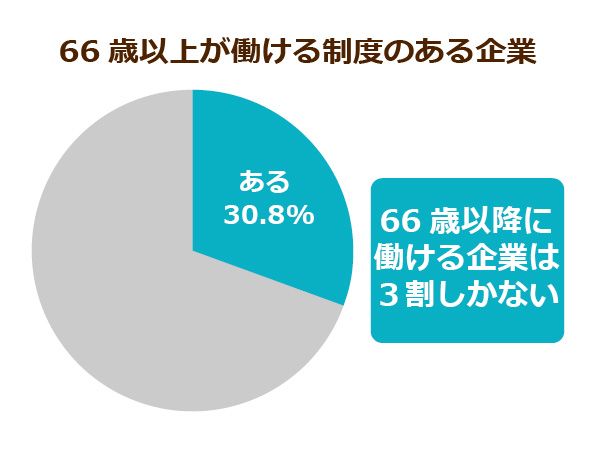

ほかの企業への再就職活動をしようにも、66歳以上でも働ける企業は全体の約3割にすぎません。

もし、70歳まで働ける企業に再就職できても、賃金は大幅に減ってしまうため、大きなジレンマとなっています。

企業にとっても、経験豊富でノウハウを職場に行かせる高齢者ばかりとは限らず、継続雇用の義務化にともなう人件費の増加と業務効率のバランスをいかに図るかが大きな問題となるでしょう。

働けるだけ働き、在職定時改定で収入の確保を

68歳やがて70歳へと年金支給開始年齢の改定が見込まれる今、定年後も70歳までを目安に働く環境づくりが求められています。

2019年12月、厚生労働省は「70歳まで働き機会の確保」を実現するため、企業の努力義務の選択肢を7つ提示しました。

高齢者を雇用する場合は、定年の廃止や延長、契約社員などでの継続雇用、他社への再就職支援が求められます。

また雇用しない場合でも、フリーランス契約や起業支援、社会貢献活動支援を実施して、70歳まで年金以外の収入源を維持する役割を企業に期待しています。

特にスキルやノウハウのある高齢者がフリーランスとして働けば、企業にとっても品質の高い仕事を手に入れつつ人件費が削減できるメリットも生まれるでしょう。

そして、高齢者が働く上でネックとなっている年金受給との関係では、毎年支給額の見直しを行う制度の導入案を厚生労働省が示しました。

これを「在職定時改定」と呼び、厚生年金は原則65歳から受給できることになっています。

加入自体は70歳まで可能ですが、65歳から70歳までの5年間に就労して厚生年金保険料を支払った場合、現行制度では支給額の見直しは退職後に実施されています。

毎年支給額を改定して、65歳以後の加入実態も1年単位で金額に反映するというものです。

高齢者の培った経験やスキルは、社会の大切な資源です。

定年後も長く働くことで、社会の発展とともに社会保障費の抑制という大きな日本の課題を乗り越える可能性が生まれます。

安心して65歳以降の暮らしを送るためにも、高齢者の雇用制度をベースに高齢福祉を策定していくことが大切といえるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定