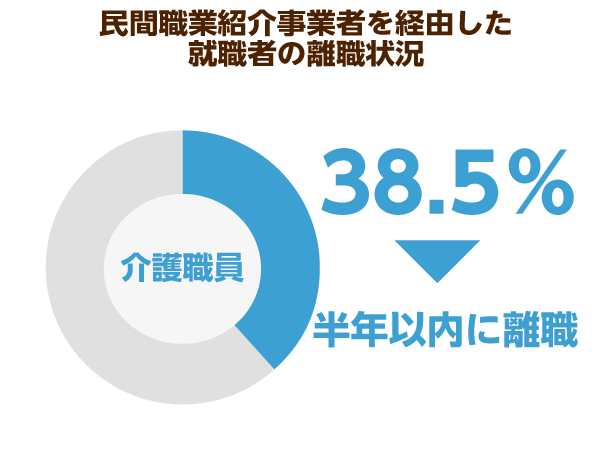

民間職業紹介事業者からの介護職員採用、半年以内に38.5%が離職!

民間職業紹介事業者からの介護職員採用に異変!?

厚生労働省は昨年12月、医療・介護分野における職業紹介事業者、求人者、就職者を対象とした、職業紹介に関する実態調査の結果を公表しました。

それによると、民間職業紹介事業者を利用した介護事業者においては、半年以内に4割弱の人が離職しているという実態が明らかにされています。

同調査によれば、介護職員の採用経路として最も多かったのは「民間職業紹介事業者」の28.3%で、以下「公共職業安定所(ハローワーク)」(25.8%)、「直接募集」(10.4%)が続く結果となりました。

介護職員については、ハローワークの紹介よりも、有料の民間職業紹介事業者からの紹介による採用の方が多いわけです。

しかし、「入職してから、求める能力や適性を備えていないことがわかった」などのトラブルもあり、民間事業者の紹介による採用は、必ずしもうまくいってはいないのが実情です。

介護施設側から民間事業者に対して、入職後にきちんと定着してくれる人材を紹介してほしいとの不満の声が上がっているといいます。

なぜ介護分野において、これほど高い離職率が生じているのでしょうか。

背景には「辞めてもすぐ職が見つかる」状況が…

離職率が高い要因の1つとして、「辞めてもすぐに代わりの職が見つかる」という介護分野の労働市場における現状を挙げることができるでしょう。

厚生労働省の発表によると、平成30年度における介護職関連の有効求人倍率は3.95倍に上っており、労働力の売り手市場という状況が続いています。都道府県別に見ても、全都道府県で2倍を超えているのが現状です。

なお、有効求人倍率とは、公共職業安定所に登録している求職者に対する企業からの求人数の割合のことで、1より大きければ、求職者よりも求人数が多いことを表す数値です。

有効求人倍率が3.95倍ということは、1人の労働者に対して、約4つの求人が来ているという状況を表しています。同時期における全労働者の平均有効求人倍率は1.46倍ですから、倍以上の開きがあるわけです。

これほど有効求人倍率が高ければ、仮に現在勤めている介護施設を退職しても、その代わりの転職先となる施設は多数存在します。そのため介護職員としては、職場環境や待遇に不満があれば、我慢することなく早々に退職し、別の職場を探そうとするわけです。

「人間関係」の改善が離職を防ぐ!

有料職業紹介事業者を利用するときの3ポイント

近年、人手不足が深刻な介護業界では民間人材紹介業者に支払う手数料負担が重くなり、多くの施設が悲鳴を上げるようになりました。

介護分野では早期退職者が多い傾向にありますが、退職者が出れば代わりの人材の紹介をしてもらう必要があり、その都度手数料負担が発生します。

この負担額が施設の経営を圧迫するほど大きくなりつつあるのです。

2020年2月7日の朝日新聞の報道によれば、最近では手数料目当てで早期退職を繰り返す悪質な例もあるといいます。自民党は昨年末に議員連盟を立ち上げ、今年の2月6日から本格的な議論を開始。問題の解決に向けた取り組みを進める姿勢を示しました。

厚生労働省の「職業紹介サービス利用の注意点」では、医療機関が民間の有料職業紹介事業者を利用する際に注意すべき点として、以下のことが述べられています。

- 1.(事業者側に)求人の希望を伝えること…必要とする人材の適正や能力を伝え、紹介手数料や支払い方法、返戻制度の規定についても確認する

- 2.人材の選定…納得のいく人材を選ぶこと、求職者に対して十分な情報提供を行う

- 3.円滑なコミュニケーションと職場環境の点検…採用後の早期退職を防ぐために取り組む

介護施設も医療機関同様、有料職業紹介事業者を利用しているので、同様の注意点が当てはまるでしょう。そのうえ、介護施設では人材の早期退職が多く、就労者の職場定着が進みにくいのが実情です。

離職理由のNo.1は「人間関係」

兵庫県立大学大学院経営研究科の調査によると、介護職の離職理由として上位にくるのは「人間関係」。特に施設長や管理職など上司との人間関係の悪化が、辞める理由になりやすい傾向が見られます。

つまり、人間関係上の「相性」や「上司(管理職)のマネジメント力」が離職の要因に大きく左右するわけです。管理職を対象とする研修を通して、管理職自身が質を向上させる意識を持つことが必要でしょう。

ほかにも、早期退職を減らして定着率を促進させるには、介護職員の負担軽減によるストレスの軽減化や労務管理の見直しなど、雇用管理の改善も重要です。

さらに近年、介護施設では職場内外において精神的暴力やセクシャルハラスメントなども生じており、ハラスメントのない労働環境を構築することが求められます。

先に述べた通り、現在、介護分野の労働市場は完全に売り手市場です。各介護施設・事業所は職員にとって魅力のある職場環境を整え、早期退職されないように努力する必要があるでしょう。

早期退職が起こりにくい環境づくりが必要

転職を繰り返すことでの悪影響も…

しかし、介護分野では売り手市場が続いているとはいえ、就職後すぐに退職し、短期間のうちに転職を繰り返すことは、介護職自身にとってデメリットもあります。

例えば、退職するたびに履歴書にその旨を記載しなければなりません。

そうなると転職先の面接でその項目を見た面接担当者が、「社会人適正が低いのではないか」「継続力が欠如している」という先入観を持つ恐れがあります。

就職・退職を何度も行うことは、労働市場における自分の評価を下げるリスクを伴うわけです。

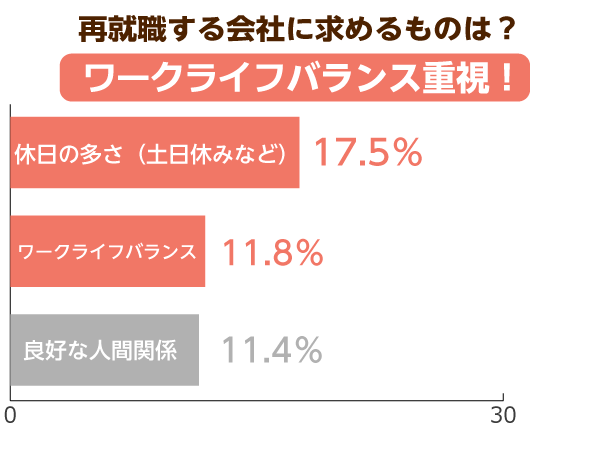

人材紹介事業を運営するUZUZが第二新卒として就職活動中の男女を対象にして行った調査によれば、「再就職する会社に求めるものは何か」との質問に対して、最も多かった回答は「休日の多さ」「ワークライフバランス」「良好な人間関係」など、の項目でした。

介護職にとっても、自分の労働市場での評価を下げたくないことから、できるだけ長く1つの施設・事業所に就労し続けたいという動機は持っています。

そのため、「転職活動中の介護職」と「求人中の介護施設・事業者」が、休日数、ワークライフバランス、職場環境などの条件面でお互いに十分にすり合わせを行えば、早期退職が起こりにくい雇用を目指せるかもしれません。

受け入れる側の体制づくりは急務!求職者の注意点は…

人材不足が深刻化する介護分野において早期退職を防ぐには、各介護施設・事業者が研修制度を充実させ、マネジメント層の能力を向上、受け入れ体制を十分整えることが必要です。

特に、離職理由の原因となりやすい「人間関係」を良好に保つ力を身に付けることが求められるといえます。

また、求職者側としても早期退職をしないように、就職前に就労先となる施設に関する情報を入念に収集することが必要です。

転職活動中に施設側の採用担当者に対して、どのような研修制度を設けているのか、どのようなキャリアアップを図れるのかについて、詳しくヒアリングすることが求められます。

「どうせすぐに離職する」と、人材の使い捨てを前提としているような職場は、就職先として避けなければなりません。

今回は介護職の早期退職の問題について考えてきました。

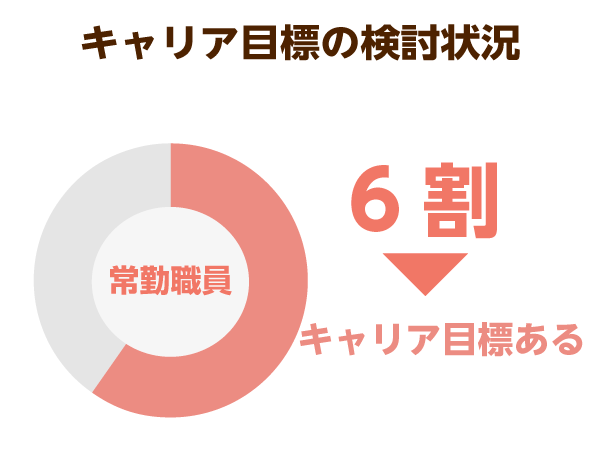

介護職員のキャリアについて、常勤職員の60%が将来の自身のキャリアについて目標を持っているとの調査結果もあります。

ケアマネージャーや介護の専門職を目指している若い介護職も多いので、国をあげて介護人材のキャリアパスに関する仕組みを整備していく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 13件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定