復興庁の設置期限が10年間延長へ

被災地への支援がまだまだ必要とされている

政府は2019年11月に開催された東日本大震災の復興推進委員会において、「復興庁の設置期限を10年延長し、2031年3月末まで」と定めた骨子案を提示しました。

これは福島第一原発での事故で被害を受けた地域の再生に向け、自治体ではなく国が引き続き主導していく方針を明らかにしたとも考えられます。

一方、「地震・津波の被災地に対する支援の継続期間を5年とする」旨も同案の中で示されました。

これに対して宮城県知事は「5年と明確に区切ることは被災者に対して厳しいメッセージであり、『5年を原則に』というような、幅を持たせた表現にしてほしい」との意見を述べています。

復興庁は2011年3月11日の地震・津波発生後、迅速な復興を目指して発足し、被災地支援に取り組んできました。

発足時に復興機関を2020年度までとしていたため、復興が進んでいない現状を踏まえて、政府は期間延長を2019年に閣議決定しました。

2020年3月9日には、日本商工会議所の三村会頭が、田中復興大臣に対して、国が復興の総仕上げと位置づけている「復興・創生期間」が2021年3月末で終了した後も、被災地が完全に復興するまで支援を続けてほしいとの要望書を提出しています。

上記のような動きからは、被災地への支援はまだ十分とはいえず、予定通りに復興が進んでいない実情を読み取ることができます。

災害時の高齢者・障がい者の死亡率は2倍

支援の停止や復興の遅れの弊害を最も強く受けるのは、高齢者や障がい者です。

共同通信が行ったアンケート調査によると、東日本大震災の被災地である岩手県、宮城県、福島県の自治体で「震災関連死」と認定された人のうち、障がい者の割合は24.6%に上っていました。

亡くなった方の約4人に1人が、障がい者だったわけです。

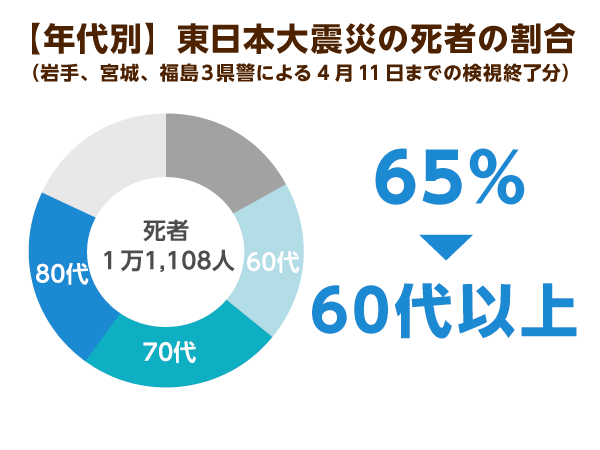

また、NHKが行った調査によると、東日本大震災で亡くなった人の6割を超える人が60歳以上の高齢者。さらに、高齢者と障がい者の死亡率は、住民全体の約2倍であることが、NHKが行った調査によって明らかにされています。

また警視庁の調査でも、以下のように同様のことがわかっています。

東日本大震災から約9年が経過しましたが、自力での避難・生活が難しい高齢者や障がい者を、災害時にどのように支えていくかについては、いまだに明確な答えが出ていないのが現状です。

現在、国は各自治体に対して、高齢者や障がい者のような「避難行動要支援者」の避難を支援するために、「個別避難計画」を策定するよう推奨しています。

しかし、混乱を極める災害時に誰が現場で支援を行うのかなど、具体的な部分まで決定することは難しいのが実情です。

自治体での普及は遅々として進んでいません。

高齢者や障がい者を守るための避難所がある

要配慮者を受け入れる「福祉避難所」とは

災害時に高齢者や障がい者が避難できる場所として、災害対策基本法に基づいて設置されている「福祉避難所」があります。

「福祉避難所」とは、大勢の人が集まる一般の避難所での生活が困難な「要配慮者」の方を対象に受け入れを行い、生活上で必要な介護や生活支援を提供する施設です。

福祉避難所となるの場所は、バリアフリー化された老人福祉施設や障がい者施設などで、事前に市町村が指定します。

ただ、福祉避難所はあくまで「二次的な受け入れ先」というのが、制度上の位置づけです。

高齢者と障がい者は、まず一般の避難所に避難し、避難場所で保健師などが健康状態を見極め、必要と判断された方のみが福祉避難所に移ります。

その場合、健康状態を判断できる保健師のような専門知識を持つ人材を、速やかに一般避難所に配置しなければなりません。しかし、専門職自身も身の安全を確保できるかわからない状況下で、それが実現できるのかが懸念されます。

さらに、福祉避難所には要配慮者のための食糧、設備が確保されている必要があります。それも施設によっては難しい場合もあり、体制の構築が急務となっています。

福祉避難所の設置数は足りていない

さらに、福祉避難所は設置数が足りていないのが現状です。

例えば徳島県では、南海トラフ巨大地震を想定して福祉避難所の整備が進められています。数は少しずつ増えてはいるものの、県はさらに施設の指定が必要であると認識しています。

徳島県鳴門市では、介護施設などと協定を結び、市内に17ヵ所の福祉避難所を設定。市が必要と想定する300~400人分の収容先を確保しました。

しかし同市の社会福祉課では、実際のところ災害時に福祉避難所に収容すべき人が何人になるのか具体的な数はわかっていません。そのため、今後も施設を増やしていく方針を示しています。

また、2020年3月、東京都狛江市では、市内にある矯正施設を福祉避難所として利用する協定を締結しました。この矯正施設は、12~23歳の女子を対象に非行からの立ち直りをはかるために設置されている施設で、通常は高齢者向けの施設ではありません。

しかし、こうした施設も福祉避難所として利用する必要性に迫られているのです。

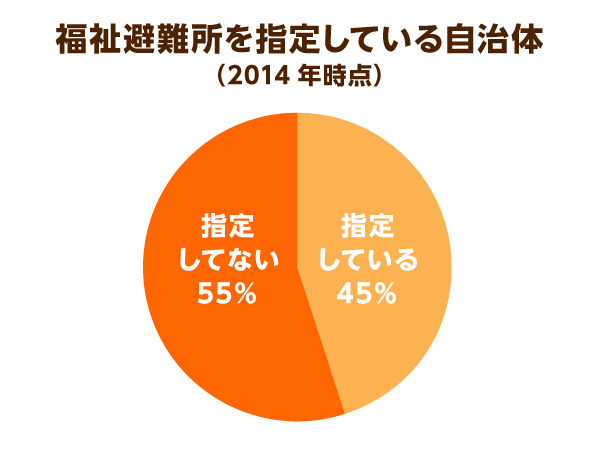

内閣府によると、福祉避難所を指定しているのは、2014年時点において全自治体の45%(791の自治体、合計7,647箇所)。残りの55%(950の自治体)では、指定が行われていないのです。

住民への「周知」と「運営体制」が課題に

福祉避難所の半数が非公表だった

福祉避難所については、社会的な認知度が低いという問題もあります。

2019年1月、横浜市が結果を発表したアンケート調査(2,682人が回答)によると、全体の約6割が「(福祉避難所の)意味も場所も知らない」と回答していました。

「意味も場所もわかる」との回答は全体の5.6%に過ぎず、特に10代の認知度が低い結果となっています。

また、内閣府の「平成28年避難所における被災者支援に関する事例など、報告書」によると、2016年に起こった熊本地震の際、一般の避難所と福祉避難所の違いを知らない人が多かったために、一般の避難者で福祉避難所に避難するケースが多くみられたとのこと。

周知不足は、災害時にこういった問題を引き起こすわけです。

さらに2019年10月に訪れた台風19号の際には、福島県、宮城県、長野県の55の市町村で福祉避難所が開設されました。しかし31市町村で、福祉避難所の開設が住民に知らされていなかったことが、毎日新聞の調査で明らかにされています。

一般住民の殺到を懸念しての判断だったようですが、これにより高齢者や障がい者の避難に遅れが生じました。緊急時の連絡体制に不備があったと言わざるを得ません。

マニュアルの作成や訓練で日頃からの備えを

災害時に避難所を立ち上げる場合、避難所を運営するためのマニュアルを事前に作成し、訓練を行うなどして、その実効性を検証しておくことも大事です。

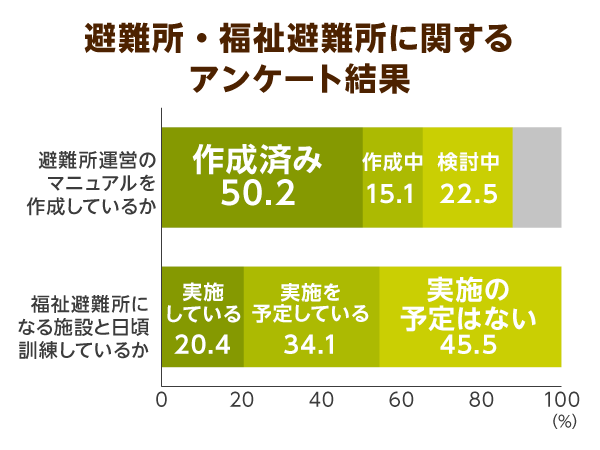

ところが、内閣府が全国の自治体(n=1,635)に対して行ったアンケート調査によると、避難所運営の手引き(マニュアル)を「作成済み」と回答した自治体は全体の50.2%のみ。「作成中」を含めても全体の約65%でした。

調査対象自治体の22.5%が「作成を具体的に検討中」、12.2%が「作成していない」と回答しています。災害の発生頻度などは自治体によって違うとはいえ、「作成していない」という自治体が1割強もあったのです。

マニュアル未作成の自治体では、災害発生時に大きな混乱が生じることが懸念されます。

また、「福祉避難所となる施設と、日頃から訓練をしているか」を尋ねた質問に対して、「実施している」と回答したのは全体の20.4%のみ。45.5%が実施する予定はないと回答しています。

こうした訓練への取り組みが、災害時の対応に大きな差を生むのです。

今回は高齢者・障がい者の災害時における避難の問題について考えてきました。

大型地震発生の懸念に加えて、台風による被害が毎年のように起こっている現在、福祉避難所の充実化をはじめ、自治体が取り組むべき課題はまだ山積みというのが現状です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定