介護事業所の指定取り消し・停止処分、理由は不正請求が最多

指定取り消し・停止処分の件数は減少した

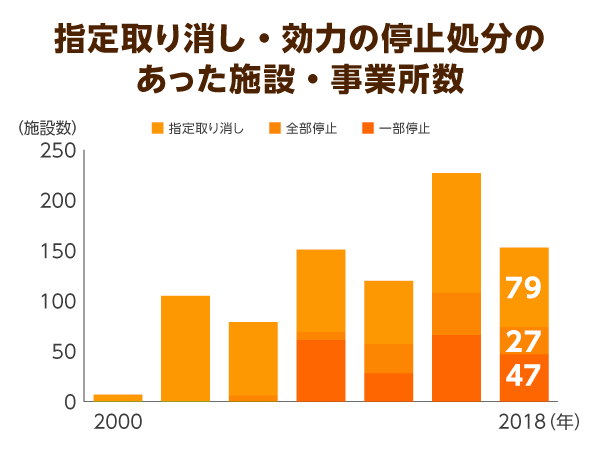

3月10日、厚生労働省は、何らかの問題により自治体から指定取り消しの処分を受けた介護サービス事業所が、2018年度に全国で153件あったことを発表しました。

2017年度は過去最多となる257件だったため、2018年度はそれよりも104件減少するという結果となっています。

処分を受けた事業所の内訳は、78.4%が営利法人、11.8%が医療法人、7.2%で社会福祉法人。

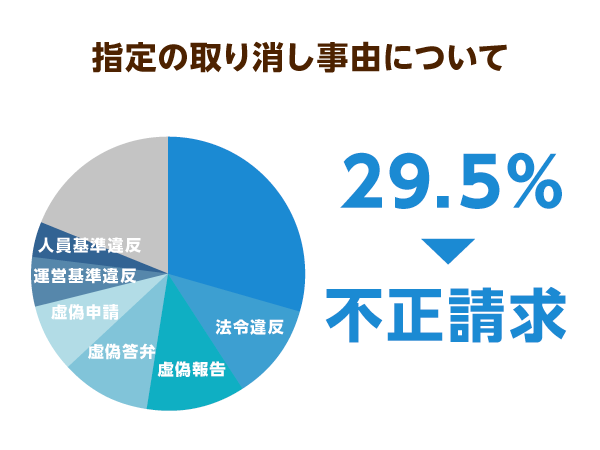

指定の取り消しを受けた理由(重複あり)としては、「介護報酬の不正請求」が51.9%で最多となりました。以下、「虚偽報告・申請」が20.3%、「法令違反」19.0%、「運営基準違反」が10.1%と続いています。

前年度から減少したとはいえ、まだ150件以上の不正が発生しているのが現状。今回の調査結果を受けて厚生労働省は、全国の自治体に向け、不正が確認されたときは厳正な対応をするよう改めて要請しました。

不正請求や基準違反などは利用者に不利益を与え、制度に対する信頼を損なうことにもつながるためです。

そもそも介護事業所の指定取り消しとは?

介護事業所の『指定』とはそもそもどういうもので、これが取り消されるとどうなるのでしょうか。

まず、訪問介護やデイサービスのような介護保険サービス事業は、誰でも行えるわけではありません。

実際に事業を行うには、介護保険サービスごとに定められている指定基準(運営基準、人員基準、設備基準)をクリアしたうえで自治体(都道府県や市区町村)に申請をし、審査を経て許可をもらうことが必要です。

しかし、無事に指定を受けて事業が始まった後でも、制度上規定されているルールに違反したことが発覚した場合、違反内容に応じて自治体から処分を受けます。

処分の種類は以下の通りです。

| 指定の取り消し | 指定居宅サービス事業者としての指定を取り消されること。事業の再開には再申請が必要。 |

|---|---|

| 指定の効力全部停止 | 一定期間、指定事業者として事業のすべてが制限。再申請は必要なく、一定期間経過後に事業再開できる。 |

| 指定の効力一部停止 | 一定期間、特定の事業のみ活動が制限。 |

| 勧告 | 指定基準に違反している場合に、期限を設けて基準を守るように促すこと。従わないときは公表されることもある。 |

| 命令 | 勧告に従わないときに行われる。命令が出されると必ず公表される。 |

| 指導 | 指定基準に従うように呼びかけること。基準に違反していなくても行われる場合もある。 |

| 監査 | 指定基準に違反している疑いがある場合に、調査のために行われる。 |

| 介護給付の返還・加算金の徴収 | 事業者が介護給付を不正に得た場合に、受給額全額を返還し、さらにその40%の加算金が徴収される。 |

これらのうち、指定取り消し処分は最も重い処罰です。これを受けてしまうと、自治体から介護給付が支給されず、事実上、介護保険サービス事業を行うことができません。

多くの自治体では、指定取り消し後の5~10年間は再指定ができないとされています。

「不正請求」で指定取り消しを受けた事業者は3割も

取り消し件数が一時的に減少した理由は調査不足

冒頭で紹介した通り、2018年度は前年度から100件以上も介護サービス事業所の指定取り消し件数が減っていました。どうしてこれほどに件数が減ったのでしょうか。

ケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業者の指定は、2017年度まで都道府県・指定都市・中核市が行っていました。

しかし、ケアマネージャーの育成・支援に市区町村自治体が関与できるようにするために、2018年度に指定権限が都道府県から市区町村に移譲されたのです。

2018年4月から市区町村が居宅介護支援事業所の指定を行う権限を担うようになった際、必ずしもスムーズに業務を開始できず、いろいろと混乱が現場で生じたケースもあったといいます。

このため、調査を十分に行うことができなかった市区町村があり、そのことが指定取り消し件数の大幅減少につながったかもしれないというのが厚生労働省の説明です。

このことを踏まえると、統計上の指定取り消し件数は減っているのはあくまで調査する側の調査不足が原因であり、ルール違反を犯している事業者の減少を正確に反映したものとはいえない、とも考えられます。

処分理由の「不正請求」割合は増加している

2017年年度から2018年度にかけて指定取り消しの件数自体は減ったものの、指定取り消しを受けた理由の悪質さは増しています。

厚生労働省の資料によると、2017年度に事業所が指定取り消しを受けた処分理由(重複なし)でみると、「不正請求」は23.2%でしたが、2018年度は29.5%と3割近くまで上昇。1年で6ポイント以上も増えているのです。

不正請求の主な手口としては、架空のサービス提供記録を作成し、介護報酬を実態よりも多めに請求するという方法が挙げられます。

介護報酬に使われる費用は国民の税金から賄われており、もし不正請求が横行すると、制度自体の信頼性を損ないます。そのため、不正請求を行った場合、全額返金はもちろんですが、40%の加算金を徴収することが制度上規定されています。

では、こうした厳正なルールがあるにもかかわらず、なぜ不正請求のような違反行為が行われてしまうのでしょうか。

不正請求の背景には事業所の業績不振がある

訪問介護事業の不正請求が最も多い

今回、指定取り消し処分(最多理由が不正請求)にあった介護保険サービス事業所の内訳をみると、最も多いのは訪問介護事業所でした。

しかし、訪問介護事業所において不正請求が生じるのには理由があります。その最たるものが「人手不足」とそれによる「資金不足」です。

「平成29年度介護労働実態調査」によれば、介護職員の不足感は66.6%におよびます。その中でも訪問介護の不足感は82.4%と、全体の8割以上に達しています。

それなら人手を採用すればよいのでは、という話なのですが、採用自体が難しいのが現状。理由は、他所の介護事業所や他業界の方が待遇は良いことも多く、そもそも採用を選り好みする以前に応募自体が少ないのです。

訪問介護の有効求人倍率は2019年の時点で14.75倍。これは全産業平均の約1.6倍と9.22ポイントも差があります。

さらに訪問介護は、人手を確保するために待遇工場や採用作業で人件費が上昇しており、介護事業所の全平均よりも5%高くなっています。

人件費が高騰して倒産危機に陥る…という訪問介護事業所は少なくありません(訪問介護は、介護事業所において倒産件数も最多)。倒産危機を避けるために、不正請求を行う事業者が多かったのではないかと推測されるのです。

不正請求する施設をなくすことが大事

処分される施設を減らすには、原因と考えられる不正請求を行う施設を減らすことが急務。しかし、経営赤字の補填を理由とするものに対しては、行政側の対応にも問題があると考えられます。

現在、政府は対応策のひとつとして、介護のIT化を進めることで介護スタッフひとりあたりの生産性を向上させ、介護現場での人手不足を解消しようとしています。

しかしこれでは新規の介護従業者を得ることはできず、根本的な解決とはなりません。求人倍率14倍ということは、生産性を上げたところで解決できる課題だとは考えられません。

今必要なのは、新規の介護従事者です。そのためには、介護従事者の待遇そのものを上げることがマストであり、待遇にかかわる介護報酬を上げるには国の力が必要です。

今回は介護事業者の不正請求について考えました。高齢化が急速に進む中、適正な介護事業所の運営には、各事業者の努力と行政の支援の両方が必要。今後の動きにも注目が集まりそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 21件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定