厚生労働省から特定処遇改善加算の取得率が公表される

取得率は平均57%!サービスによっては3割を切るところも

超高齢化社会の現在、介護施設で働く介護職員は社会に欠かせない存在です。しかし、介護職員の待遇改善が進んでいないこともあり、介護職員の離職率にも影響を与えています。

その対策として、2019年10月から政府より「介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算と表記)」という制度が新設され、このたび厚生労働省から同制度の取得率が発表されました。

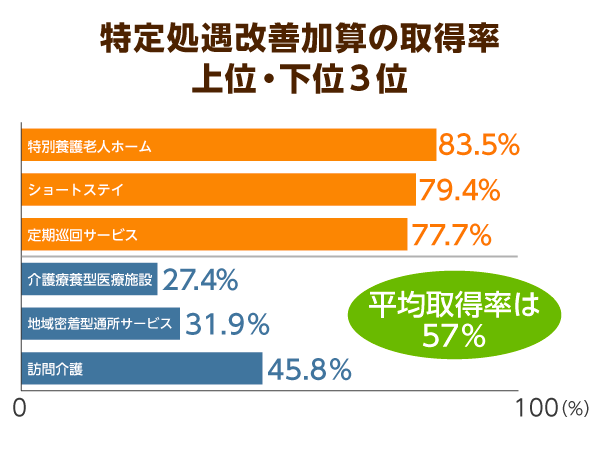

そのなかで、取得率が高かった上位3つは特別養護老人ホームの83.5%。次いで高かったのがショートステイの79.4%、定期巡回サービスの77.7%でした。

反対に最も取得率が低かったのは、介護療養型医療施設の27.4%。次点で地域密着型通所サービスの31.9%、訪問介護の45.8%と続き、取得率のトップとワーストだけを比較しても、サービスによって取得率に大きな「ひらき」があることがわかります。

また、すべてのサービス全体での取得率は、57%と6割に満たないことも明らかとなりました。その要因には、算定要件の多さと複雑さ、事務処理にかかる負担が大きいことがあると指摘されています。

特定処遇改善加算は経験と技能のある介護職員が対象

ここで、「特定処遇改善加算」について整理しましょう。 特定処遇改善加算とは、勤続年数が長く経験と技能のある介護職員の処遇改善を目的とした制度のことです。

よく間違われる「介護職員処遇改善加算」との違いについてですが、「介護職員処遇改善加算」は条件をクリアしていればその介護職員が対象となります。一方で、特定処遇改善加算は介護職員の中でも技能と経験を持つ人のみを対象としているのです。

「技能と経験を持つ人」の一例として政府は「勤続年数が10年以上の介護福祉士」を挙げており、月額で最大8万円アップ、または最大年収440万円もの加算を行うとしています。

もちろん、勤続10年以上であるすべての介護福祉士の待遇が上がるわけではないですし、加算額も均等ではありません。

あくまでも賃金アップの「目安」です。

たとえ勤続年数が長かったとしても、処遇改善に見合った技能がないと判断されれば、対象外となることも考えられます。

取得率が低い大きな理由は賃金バランスの調整にある

算定要件が取得率の低い理由ではない

特定処遇改善加算の取得要件を得るためには、まず介護処遇改善加算の算定要件を満たす必要があります。

介護処遇改善加算には、以下に挙げる「キャリアパス要件」3種が設定されています。

- 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること

- 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること

- 経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

上記に加えて、「賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること」を条件とした「職場環境等要件」もあります。

これらの4種類を満たしているかどうかで、算定要件は加算(1)~(5)の5段階が設定されるわけですが、このうち特定処遇改善加算が上乗せになるのは、加算(1)~(3)のみです。

加算(1)は上記4要件すべてを満たした場合で、キャリアパス1と2、職場環境要件の3つを満たせば加算(2)、キャリアパス要件1または2と職場環境要件を満たすと加算(3)となります。

特定処遇改善加算は、処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを取得していることに加え、職場環境等要件にある「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」と「その他」でそれぞれひとつ以上取り組みを行っている必要があります。

また、処遇改善の取り組みをホームページなどに掲載することで「見える化」しているこも要件です。

前述のように、特定処遇改善加算の取得率が低い要因には算定要件の多さと複雑さがあると指摘されています。

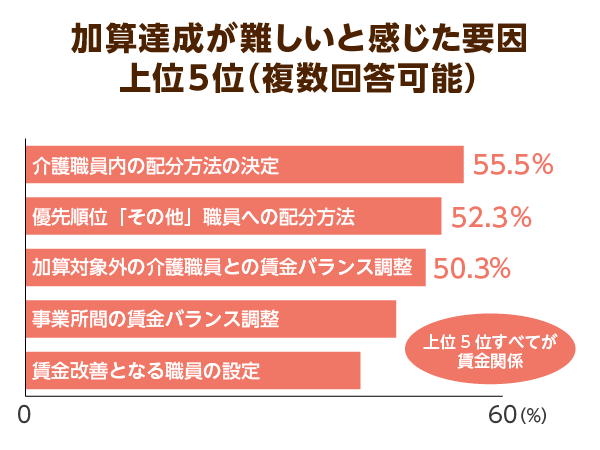

しかし、独立行政法人福祉医療機構の調査によれば、「特定処遇改善加算の要件達成の準備が難しいと感じる要因」として「処遇改善加算の算定」と回答したのは全体でたったの5.7%だったのです。

なぜ、特定処遇改善加算の取得率は低いのでしょうか?

取得が困難な理由のうちトップ5位が賃金関係

特定処遇改善加算の取得率が低い大きな要因として、「賃金バランス」が挙げられます。ここでの「賃金バランス」とは、加算配分の難しさを感じている事業所があるということ。例えば、介護福祉士とケアマネージャーの給与逆転がそれにあたります。

厚生労働省によれば、ケアマネージャーと介護福祉士の平均給料は平均約5万円の差があり、ケアマネージャーの方が高くなっています。

ケアマネージャーは介護福祉士がキャリアアップのために目指す資格のひとつとも言われている資格です。

ところが、この加算はケアマネージャーが受け取ることができませんでした。

つまり、特定処遇改善加算によって介護福祉士の給料が満額である月8万円アップすると、ケアマネージャーより介護福祉士の給料が高くなってしまいます。

また、「経験豊富な介護福祉士」を決めるのは事業所側です。

ある程度「経験豊富な介護福祉士」の基準は定められていますが、第二、第三の優先順位については曖昧なまま。

同じ業務をしているのに、給与が違う場合が出てくるかもしれません。

これは、職員のモチベーションを下げる結果にもつながる可能性があります。

事業所は、このような賃金バランスが崩れてしまうことについて、悩んでいるというわけです。

すべての介護職が対象の新加算が必要である

政府は取得率を上げるために条件の緩和を施行

特定処遇改善加算は、介護職の待遇改善につながる制度です。待遇が改善されれば結果として、介護職員の離職を減らすことにつながると期待されます。

特定処遇改善加算の取得率向上のための対策として、厚生労働省は介護業務を兼務しているケアマネージャーや看護師も含めるという条件の緩和を行いました。

これにより、対象外であったケアマネージャーでも賃金アップの恩恵を受けられるようになり、賃金バランスが取りやすくなります。

また、制度利用のための負担を減らすため、事務負担削減の具体策として計画書の一本化を決定。

原本や押印が必要な文書の数を絞って簡素化しています。

今後も、類似書類の一本化や更新申請日を集約して一度で済むように調整を進め、書類にかかる事務負担の軽減も検討されています。

特定処遇改善加算、実際もらえる金額は平均2万円…

特定処遇改善加算は対象の介護職の給料月額が最大8万円アップするとされていますが、実際のところはそこまでの賃金アップが実施されていないのが実情のようです。福祉医療機構の調査では、平均改善額は2万円にとどまっています。

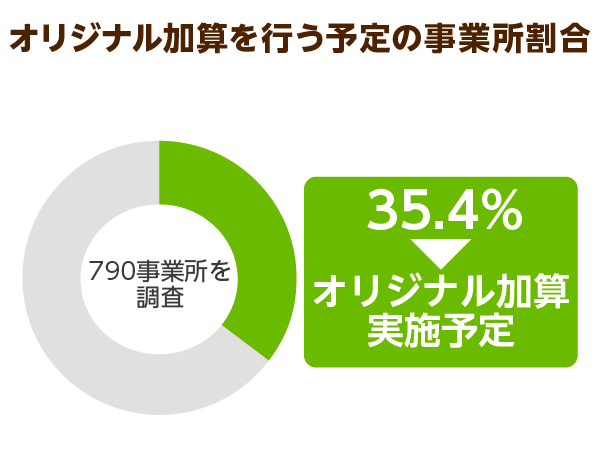

このことから、一部の介護事業者では賃金バランスを取るために独自の「オリジナル加算」を実施しているところもあります。

特定処遇改善加算の恩恵を受けない職員を対象に、運営費用の「持ち出し」で処遇改善を実施する法人は35.4%にものぼり、特定処遇改善加算における賃金バランスの問題はまだまだ解消しているとはいえません。

介護職員の待遇改善をするのであれば、すべての介護職員に公平に行き届く改善策が必要です。そのためには、さらなる加算制度も求められるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 17件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定