高齢者施設で食中毒事件が発生している

今年、千葉や大分で起きた食中毒事件

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、夏を迎え、食中毒の危険性も叫ばれるようになりました。

7月28日、千葉県千葉市の高齢者住宅では、「黄色ブドウ球菌」による集団の食中毒が発生。

夕食時に提供された豚肉やナスを食べた64歳から95歳の高齢者17人に、嘔吐や下痢などの症状がみられました。

幸いにも重傷者は発生せず、全員が快方に向かっていますが、食事を提供した業者に対しては3日間の営業停止処分が下されました。

さらに同月、大分県臼杵市のデイサービスでも集団食中毒が発生。銅製のやかんに酸性のスポーツドリンクを入れたところ、銅が溶けだしたことが原因です。

高齢者は重症化リスクが高いため、特に注意が必要なのです。

夏から秋にかけては食中毒が発生しやすい

食中毒とは、ウイルスや病原菌、あるいは有害な化学物資を含んだ飲食物を食べたり飲んだりしてしまったときに生じる健康被害を指す言葉です。

代表的な原因としては、鶏卵などから感染する「サルモネラ菌」、食肉や井戸水などから発生する「O-157」、牡蠣などの貝類を原因とする「ノロウイルス」などがあります。

以下の様に、季節ごとに特徴があることも知られています。

|

|

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

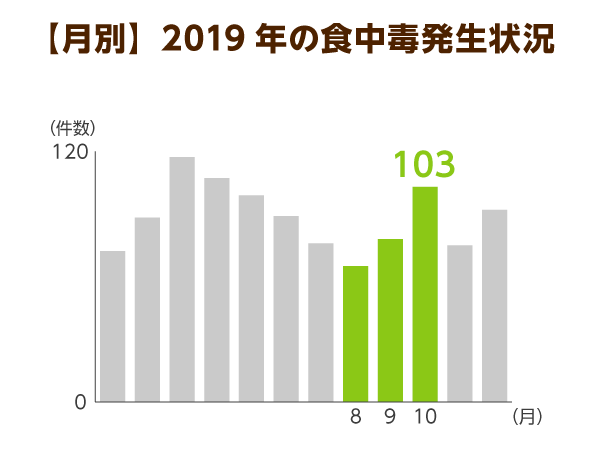

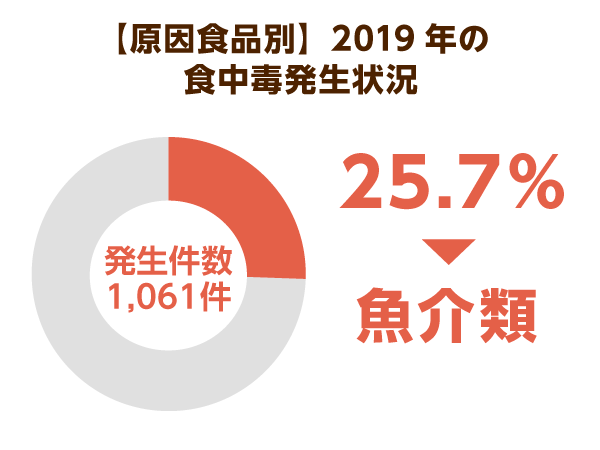

厚生労働省が発表した資料によれば、食中毒は2019年度で1,061件起こっており、被害者は1万3,018人。8月から10月にかけては、食中毒が増えやすくなっていることもわかっています。

原因別でみると、ウイルスを原因としたものが7,031人で最多。次に多くなっているのは細菌を原因とした4,739人で、この2つが群を抜いて多くなっているのです。そのため夏季は、細菌による食中毒の予防のために、衛生的な注意が必要です。

今夏の食事で気をつけるべきこと

食中毒の原因は魚介類が1位

食中毒の原因となった食べ物別では、魚介類が最も多くなっています。厚生労働省の資料によれば、魚介が原因となる食中毒は273件となっており、患者数は829人に上っています。

病因物質別にみると、寄生虫のアニサキスが328件で最多。

次いで細菌のカンピロバクターが286件、ウイルスのノロウイルスが212件となっています。

人数別では、ノロウイルスが6,889人で最多となっており、次いで細菌のカンピロバクターが1,937人、ウェルシュ菌の1,166人が続いている状況です。

アニサキスは、ほとんどが魚やイカなどの魚介類を原因としているため、食事の際はこれらに注意が必要となります。

テイクアウトの利用増で食中毒のリスクは上昇している

新型コロナの社会への影響も、食中毒を増やす一因となっています。

シニアライフ総研は5月に、55歳から87歳までの男女666人を対象にアンケート調査を実施。

その結果、新型コロナの流行下での買い物における変化として最多だったのは、男女ともに「買い物の頻度が減り、1回あたりの購入量・金額が増えた」でした。

次いで「通販を利用することが増えた」「食事のテイクアウト利用が増えた」となりました。

このように、新型コロナ感染対策としての飲食店でのテイクアウトは増加しています。

しかしテイクアウトは、店内での飲食に比べ、料理がつくられてから食べるまでの時間が長くなります。

夏場は持ち運ぶ際の気温や湿度が高くなっているので、食中毒のリスクが高まってしまうのです。

厚⽣労働省は、飲食店などに向けて食中毒対策を呼びかけるリーフレットを配布。消費者の側でも、テイクアウトしたものをなるべく早く食べるなどの注意が必要です。

「食中毒警報」が発令!予防のポイントは?

細菌が発⽣しやすい環境になった場合に発令される「食中毒警報」

多くの自治体でも、食中毒に関する注意を促しています。

愛知県で今年初めて「食中毒警報」が発されたほか、同日には岐阜県、三重県など、東海地方を中心とするいくつかの自治体でも飲食物の取り扱いについて注意が呼び掛けられました。

背景には、東海地方が高気圧に見舞われ、名古屋市や岐阜市での気温の上昇が懸念されたためです。

警報が発令される条件は自治体によって異なりますが、概ね気温が30度以上になる日が長期間も続く場合や、平均相対湿度が75%以上になるなど、細菌が発生しやすい環境になった場合が多くなっています。

食中毒を防ぐ3つの原則と6つのポイント

食中毒シーズンに対して、政府も注意喚起を行ってます。

政府広報オンラインで発表されている『食中毒を防ぐ3つの原則・6つのポイント』という資料では、まず食中毒の予防として、以下の3つの原則があることを提示。

- 手洗いを徹底することや、調理器具を食材に応じて使い分ける「つけない」

- 細菌の多くが活発となる温度に食材がならないように低温で管理する「増やさない」

- 食材の過熱や、調理器具の洗浄などを徹底する「やっつける」

また、家庭でできる食中毒予防のポイントも6つにまとめられています。

- 消費期限の確認や生鮮食品の扱いに注意する「買い物」

- 温度管理や食材の分け方に注意する「家庭での保存」

- 手洗いや食材ごとに調理器具を使い分けるなどの「下準備」

- 手洗いや加熱を徹底する「調理」

- 食器や室温での放置に注意する「食事」

- 清潔な容器への保存、時間の経ち過ぎた食べ物を廃棄するなどの「残った食品」

今年の夏は、こうした原則やポイントを守って食中毒の発生を防ぎましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定