介護予防のフレイル対策が本格化へ

4月より「フレイル検診」が開始される

2020年4月より、75歳以上の後期高齢者を対象に「フレイル健診」の導入がスタートします。

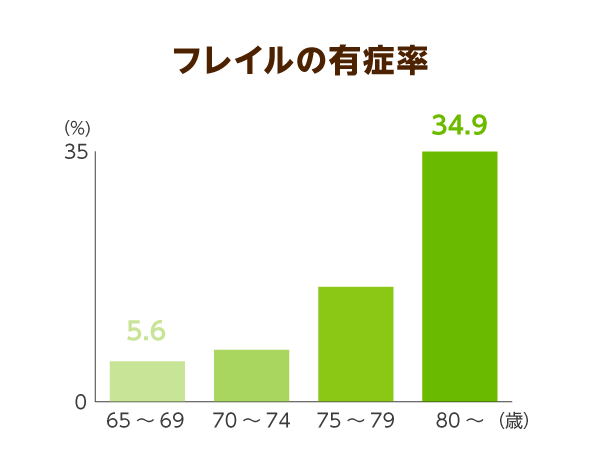

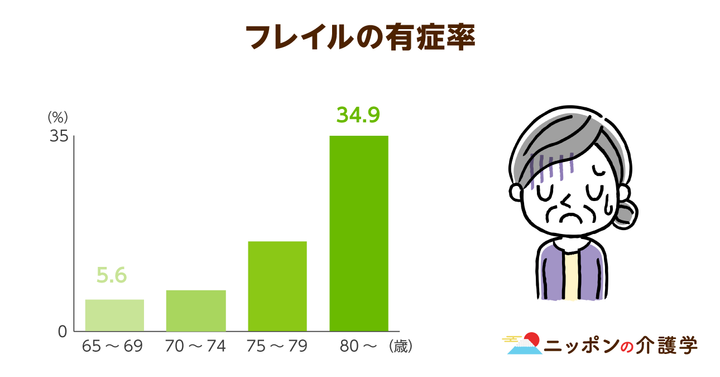

「フレイル」とは、筋力面や精神面など身体機能の低下によって心身状態が弱った状態になること。75歳を境に、フレイル状態の高齢者が増えると言われています。

厚生労働省の目的は、生活機能の改善など介護予防や医療連携を通して高齢者が要介護状態になるのを防ぐことです。

フレイル状態は食事や運動など生活習慣の見直しで改善することが可能です。そのため、フレイル健診をきっかけに将来リスクのある高齢者を判断するのです。

今後は、市町村単位で後期高齢者に保健事業や介護予防事業を一体的に実施していく方針です。

フレイル健診では、高齢者向けの15問が記載された質問票を中心に判断。食習慣や運動習慣、社交性といった生活全般の状態から心身がどの程度弱っているかをチェックします。

これにより、フレイル状態の後期高齢者を早期にピックアップできるのです。保健師や管理栄養士など医療専門職が協力し、介護予防と重症化予防の観点から生活改善をサポートします。

今回のフレイル健診は、以前から実施されていた後期高齢者医療制度の健診に含まる質問票を変更したもの。

自治体で実施される40歳から74歳対象の特定健診の項目をベースに高齢者向けに修正した質問内容を、フレイル予防の角度からさらにブラッシュアップしました。

厚労省は、2020年度からの本格実施を、後期高齢者医療広域連合と都道府県に要請。「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2番」に基づき、全国的な実施が期待されています。

フレイルとは栄養不足による心身の機能低下

近年、老年医学の研究が進み、老化の特徴やその対応策が少しずつ明らかになってきました。そのうちのひとつで高齢者の看護や介護の分野で話題を集めているのが、「フレイル」です。

フレイルの語源は、英語の「Frailty(フレイルティー)=虚弱」。この言葉が「高齢者の老化現象」を指すようになったのは、実はここ最近のことです。

「フレイル現象」とは、食事の質や量が不十分になった高齢者の栄養状態がきっかけで、心身機能が低下することです。この状態が続くと、日常生活はおろか、外出すらままならなくなってしまいます。

日本で本格的にフレイルとその対策が取り上げられるようになったのは、2014年の日本老年医学会以降です。

フレイルの主な原因は低栄養状態ですが、そこに加齢による運動機能や認知機能の低下が加わるとさらに加速することに。食事や睡眠などの生活習慣がきちんと送れなくなるため、肉体的にも精神的にも健康を失っていきます。

特に高齢になるほど、そのリスクは高まる傾向にあります。食が細く、「炭水化物ばかり食べている」「肉や魚などタンパク質の摂取量が減った」など食生活が偏りがちだからです。それにより健康状態が低下し、疲労感や倦怠感が現れます。

さらに必要な食事量が少ないことからお腹が空かず、買い物などの外出機会をどんどん失っていきます。

フレイルを判断するには、次の5つの項目を基準とします。

|

|

体重減少 | 6ヵ月以内に2~3kg以上の体重の減少があったか |

|---|---|---|

|

|

倦怠感 | 理由なく疲れたような感じがするか |

|

|

活動量 | 軽い運動や定期的なスポーツを週に何回程度行っているか |

|

|

握力 | 利き手の握力が男性26kg未満、女性18kg未満になっていないか |

|

|

歩行スピード | 1m/秒未満になっていないか |

上記より3つ以上に該当するとフレイル、それ未満でも1~2つに該当するとプレフレイルと呼ばれる要注意状態です。

フレイルの原因と予防方法とは

サルコペニアとロコモティブシンドロームとの違い

低栄養状態から、高齢者が日常活動に必要な能力を失っていくフレイル。

高齢者が要介護状態になるリスクを語るとき、フレイル以外にもロコモ(ロコモティブシンドローム)やサルコペニアについて考えなければなりません。

2つとも高齢者の心身機能の低下を指す点では共通していますが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

●ロコモ(ロコモティブシンドローム)

ロコモティブシンドロームとは、加齢や病気、ケガなどが原因で、歩行や日常動作など、移動に関連する骨や関節、筋肉に障害が起こって運動能力が低下する状態です。

「歩きづらい」「動きづらい」といった日常生活の運動機能が低下するのが特徴で、フレイルの前段階といわれています。

なお、ロコモ状態は運動習慣を取り入れることで、改善が期待できます。

●サルコペニア

加齢によって筋肉量が少なくなり、全身の筋力が低下する状態です。

特に嚥下障害につながるおそれが高く、最初の発症部位も口腔器官に多いという特徴があります。

サルコペニアで嚥下障害が強まると、食事による栄養が摂取しづらくなります。

そのため、高齢者は日頃から口腔ケアの習慣を身につけるのが大切です。

●フレイル

ロコモティブシンドロームやサルコペニアを含む、加齢によって要介護状態が高まった状態のことです。

フレイルと、ロコモティブシンドローム、サルコペニアは、それぞれ別の概念ではありません。それぞれ関連性が高く、重複する部分も多いのがポイントです。

それぞれの症状が進むほど、フレイルの定義の中心である日常生活の能力が低下します。そして精神的な衰えや外出機会の減少などをきっかけに、介護が必要な状態へと移行しやすいのです。

フレイル予防の3本柱は食事・運動・社会参加

前述したようにフレイルには、高齢者の日常生活能力を損い、社会とのかかわりを遠ざけてしまう可能性があります。

では、その対策として、具体的にどのようなアプローチができるのでしょうか。

フレイルを予防するためには、日常生活全般の見直しが必要です。

健康的な人生を送るには、食事・運動・社会参加が3本柱になっています。

●食事

健康を維持するための基礎となる食生活では、栄養バランスの良いメニューを毎日続けるように取り組みます。

高齢者は意識して魚や肉、大豆などタンパク質を増やすとともに、野菜や海藻、きのこなどビタミンやミネラル、食物繊維を意識した副菜も大切です。

また適度な量の炭水化物もエネルギー、筋肉や骨の材料になるので極端な制限は控えます。

●運動

軽い運動や家事を毎日の生活に取り入れると、病気やケガの予防になって、心身状態も向上します。軽い散歩やリハビリ運動など、負担のないやり方でも心肺機能や筋力アップに効果が期待できます。

●社会参加

外出を中心に家族以外の人たちと積極的な交流を持つことで、気持ちにハリが出ます。

趣味の集まりや、ボランティアをはじめ、デイサービスの利用など、仲間とおしゃべりや食事を楽しむことで、さらに食生活の改善や運動習慣が定着化していく効果があります。

この3本柱はそれぞれが影響し合っているため、同時に改善を目指すのがポイントです。

対策にはタンパク質の摂取基準などの理解から

7割の人が必要な栄養の摂取基準を知らない

フレイル予防の中でも日常的に大きな鍵を握るのが「食生活」です。

食事は本人だけでは客観的に意識しづらいため、フレイル予防を前提に食事の摂取基準を学ぶことが重要になります。

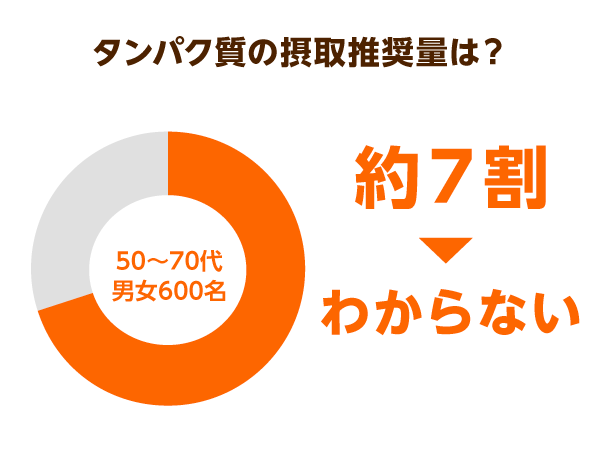

しかし、実際にはフレイル予防が必要な世代で、正しい食事の摂取方法を理解している割合は少ないのが現状です。

不二製油グループが実施した「食をはじめとする生活実態とフレイルに関する調査」によると、全国の50~70代の男女600名対象のデータで、フレイルという言葉を知っているのは2割弱、正しく用語を理解できている人は1割に過ぎませんでした。

さらに、8割の人は「健康に食事が大切である」と理解している一方で、7割の人が「タンパク質の摂取基準がわからない」など、具体的な知識が不足していることも明らかになっています。

実際に「年代別に定められている1日のタンパク質の摂取推奨量」を尋ねると、正確に回答できた割合は男性4.0%、女性7.0%となっていました。

一方、タンパク質の摂取が健康に大切という意識は、年齢が上がるにつれて高くなっています。

「タンパク質をしっかり摂取するようにしている人」は50代で23.5%、60代で30.0%、70代で41.0%。

全体で31.5%なのに対して、70代では約10ポイントも高くなっています。

厚生労働省は4月より食事摂取基準を改定する

厚生労働省は、フレイル予防対策のため、高齢者の食生活改善を重視する内容を「日本人の食事摂取基準」の中に盛り込んで改定する予定です。

今回の改定では、高齢者の年齢区分をより細かくした年齢別の栄養指導や、高齢者のタンパク質摂取目標の下限を引き上げること、さらに減塩の促進が実施されます。

特にタンパク質摂取基準の改定は、高齢者が不足しがちな栄養素だけに注目される傾向があります。

「日本人の食事摂取基準」は5年ごとに改定を重ねてきました。前回の2015年版では、70歳以上の高齢者のタンパク質摂取推奨量を1日当たり男性60g、女性50g、総エネルギーに対する摂取目標量を男女ともに13~20%としていました。

今回の改定では、年齢区分を50歳から64歳、65歳から74歳、75歳以上と細分化。

さらに、摂取目標量も50歳から64歳で男性14~20%(65g)、女性14~20%(50g)、65歳~74歳と75歳以上では男性15~20%(65g)、女性15~20%(50g)に。

このように、タンパク質の摂取基準を全体的に引き上げたのが特徴となっています。

健康な身体機能を維持するためにタンパク質の積極的摂取は欠かせません。

ただし、動物性タンパク質を取り過ぎると糖尿病の発症リスクを高めたり、タンパク質の取り過ぎで腎臓病を悪化させたり、年代や個人別に注意は必要です。

フレイル予防のためには、加齢につれて栄養バランスを食事の取り方を意識して改善していく必要があります。

健康な老後生活を送るためにも、一人ひとりが食事に関心を持ちながら、知識を学んだり、医師や管理栄養士に相談したり、身近なところから食習慣の見直しを始めていきましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定