29歳で介護業界に入り、介護職歴17年・介護部長歴14年のベテラン介護士。Twitterでの活動に積極的で、フォロワーは1万2千人以上(2023年1月時点)。これまでの経験で培った知識や経験を面白く発信している(@tattsun_cw )。

引き出しの少なさに悩まされた新人時代

たっつんさんは介護職歴17年の大ベテランですが、これまでのご経歴を伺えますか?

実は、29歳までアルバイトの掛け持ちをして生活をしていたんです。

始めから介護の仕事をされていたのではないのですね。アルバイトではどんな仕事をしていたのでしょうか?

飲食の厨房・ホール、下水道調査、レンタルビデオ店員、TVカメラマンアシスタントなどさまざまです。実家の事情や正職員としての給料より稼げることから、いろいろな仕事を経験しました。

そんなたっつんさんが介護業界に入ったのはなぜでしょうか。

実家の事情が落ち着き、結婚もしたことがきっかけです。正社員として仕事を選ぶ時に、今後もずっと需要がなくならないものと考えて介護の仕事を選びました。

確かに需要は今後も伸びていく業界ですよね。

そう思いますね。あとは、子どもの頃から祖母と暮らしていたので、高齢者と接するのに向いている気がしたのも理由のひとつでした。

まったくの別業種から介護の世界に飛び込んで、最初は苦労されたのでは?

結構苦労しましたね。

どんな部分に苦労されましたか?

「自分自身の引き出しが少ない」ことです。認知症の方の不可解な行動に対して、どうすれば落ち着いてくれるか?体調不良の方にどのように対応すればいいのか?こういったことを解決する術を持っていないことに苦労したのを覚えています。

初めての仕事だとわからないことが多いのも仕方ないですよね…。先輩方にいろいろと指導してもらえたのではないでしょうか?

実は、就職したのが施設のオープニングスタッフということもあり、周りもほとんどが未経験者かつ自分よりかなり若い職員ばかりだったんです…。

そうだったんですか!?なかなか大変な環境でしたね。

そうですね。わからないことを聞ける人が少なかったので、自分で考えて対応しないといけないという状況も多かったです。

鍛えられたとも言えますが、この経験があるので、今は新人さんにはできるだけ安心して働けるような準備をしようと思っています。

過酷な環境も無駄ではなかったのですね。具体的にはどのような準備をされているのですか?

①新人さんが入職当初から、1人になってしまう時間を作らせないように、受け入れるチームの職員に何度も念を押す

②簡単なルールをまとめているマニュアルの配布

③きっちり指導してくれる職員と、マンツーマンで勤務に入れるシフト調整 などです。

常に誰かがサポートできる体制をつくっているのですね。たっつんさんが経験してきた環境とは真逆のようです(笑)

そうかもしれないです(笑) 介護士が働くためには上司の理解が絶対に必要だと思うので、新人にかぎらずこまめな面談の機会を設けて、相談しやすい雰囲気作りは意識しています。

一人で悩まないような工夫は若手にとってありがたいですね。

困っていることはなるべく早く解消した方が良いですから、積極的に声をかけるようにもしています。

あとは、現場からの提案はチャレンジすることを応援し、失敗には責任を持つ姿勢でいます。

理想的な上司ですね…

時には間違えていることを指摘して、正しく指導することもありますけどね(笑)

日頃から情報共有をしてサポートし合えるのは、若手スタッフの不安を払拭できそうです!

介護職員は、ひとつのミスが命に関わるような現場で緊張感を持って働いています。ストレスを抱えることも少なくないので、心の余裕が何より大切かなと思います。

安心して、自信を持って働けるよう、できるだけ多く対話の時間を設けて「部長に相談できるから安心」と思ってもらえるよう心掛けています!

心がゆるむ関わりを大切に

たっつんさんが介護の仕事をする上で大切にしていることはありますか?

入居者様、ご家族様、一緒に働く職員の「心がゆるむ関わり」です。

心がゆるむとはどういうことでしょうか?詳しく知りたいです!

認知症の方の行動・心理症状は「不安・恐怖心・不信・不満・混乱」といったネガティブな感情が原因であることが多いと思います。

その感情を、自分との関わりでポジティブに変換することができれば、その症状は落ち着くのではと思うんです。

ポジティブに変えていくためには「心がゆるむ関わり」が大切になるということですね。

そうなんです。ご家族様は、施設に親や祖父母を預けたことの「後ろめたさ」を感じている方が多いように感じます。

入居者様が施設で楽しく生活していることを知っていただければ、その後ろめたさも緩和されるように思うんです。

介護職の魅力はどこに感じていますか?

人生において必要なことを学べるということですね。仕事を通じてたくさん学んだという実感があります。

と、言いますと?

相手を思いやること、待つということ、人の話を聴くということ、仲間と協力して何かを達成する喜び、自分1人では生きていけないということなど、本当にいろいろなことを学びました。

学ぶことが多いと、日々のモチベーションの向上にもなるのではないでしょうか?

学ぶことが多いのはこの仕事におけるやりがいのひとつですね。Twitterではぼくが培った知識や経験を発信しているので、参考にしてみてください!

認知症のSさん(女性)はオムツに大量のウンチをされる。「下剤飲んだらいつも朝方の5時なんです」と、職員みんなが困ってた。しかもビチャビチャ。オムツをはみ出し、後始末が大変とのこと。ん?ちょっと待って。下剤を飲んだら「いつも」朝方の5時?それって、うまくやったら防げるんじゃない?

— たっつん|介護部長 (@tattsun_cw) October 21, 2022

認知症の全くない寝たきりのMさん(女性)は施設入居時、ロビーで「イヤぁぁぁぁ!帰らせてぇぇぇぇ!」と大絶叫。それからずっと全てを拒否。食事、水分摂取、入浴、更衣、オムツ交換、そして会話。車椅子からベッドに移る際に激しく抵抗され、壁のほうを向いたままで、職員みんなが困ってた(続

— たっつん|介護部長 (@tattsun_cw) December 23, 2022

いつも面白いツイートで楽しませてもらっています!Twitterでの発信は、なにかきっかけがあって始めたのですか?

Twitterを手段にした副業収入を得るためというのが、きっかけではあります。ですが、やはり発信するのであれば、自分自身が一番届けたい内容として『介護』を発信軸に置きました。

今では1万人以上のフォロワーがいらっしゃいますが、介護関係者からの反響も大きいのではないでしょうか?

ありがたいことにいろいろな反響をいただいています。

介護を発信軸した想いを聞かせてください。

認知症介護で困っているご家族や介護士の何かヒントになりたいと思っています。そして、介護業界はどうしても業界のイメージが暗いと思われがちです。

それが介護士離れにもつながっていると思うので、少しでも介護士という仕事の楽しさ、やりがい、かっこよさなどを感じてほしいと思ったのが理由です。

ぼくの発信によってイメージが変わり、介護士をやってみたいという人が増えればうれしいですね!

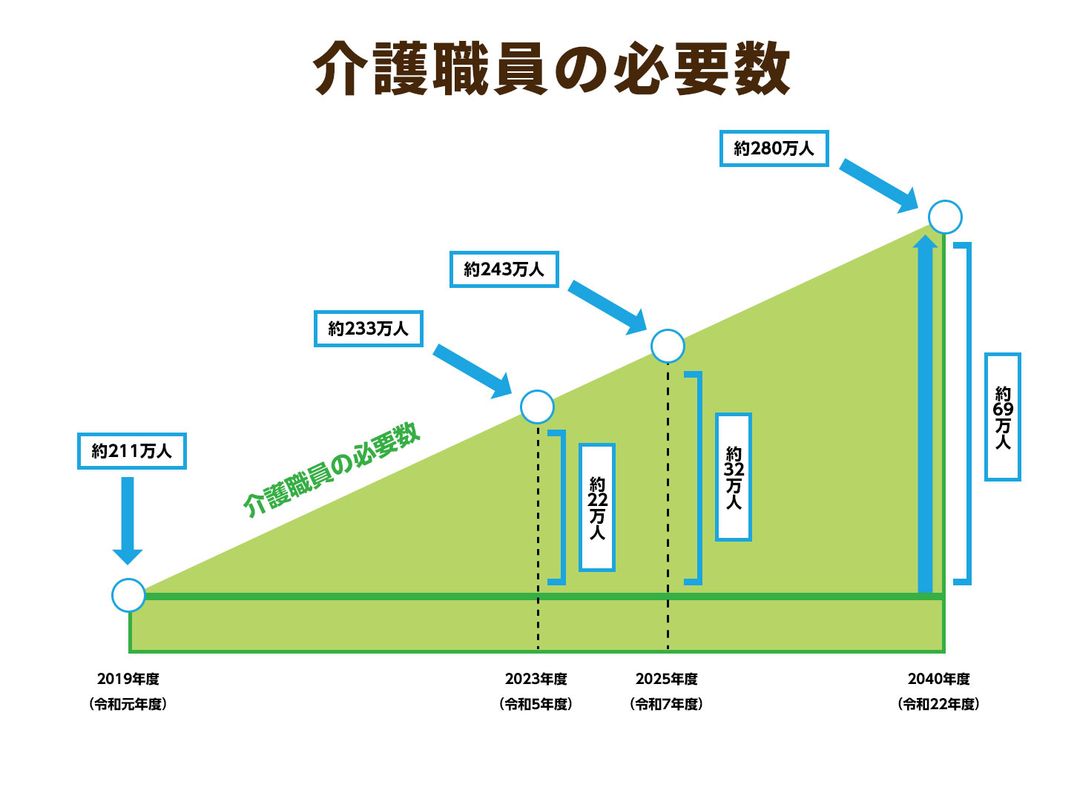

2025年には約32万人不足するといわれている介護人材を、いかに増やすかというのは業界全体の問題だといえますね。

あとは、現役の介護士が、ぼくの活動に影響を受けてTwitterを始めてもらえたらとも思っています。

それはなぜでしょうか?

介護士が副業で収入を得る事で、本業を辞めなくて済んだという人を増やしたいんです。離職する方を一人でも少なくできたらいいなと思っています。

たっつんさんの第二号が出てくることに期待ですね! Twitterでの活動を通じてなにか変化はありましたか?

わかりやすく伝えられるよう文章を工夫して書くようになりました。あとは、セミナー講師依頼などのお話をいただくこともあり、実際に登壇もしました。

収入は単発ですので微々たるものですが、今年はもっといろいろなお仕事を頂けるのではないかと考えています。

介護の仕事とTwitterの活動とお忙しいと思いますが、行き詰ったときはどのようにリフレッシュしていますか?

あまり仕事で行き詰まることはないのですが、職場以外で仕事のことを考えないのが大事かなって思います。 趣味を持つことも良いかもしれないですね。

ぼくはTwitter・読書・音楽・映画・テレビ番組鑑賞・銭湯と好きなものが多いです。

仕事とプライベートをしっかり割り切ることは重要ですよね。

ぼくの場合はTwitterで多くの方からいただいた共感が、仕事への自信にもつながっているので、割り切れていないかもしれないですが(笑)

最後に、これから介護業界で働くみなさんへメッセージをお願いします!

ますます高齢化社会が進んでいく日本において、介護士の人数が圧倒的に不足している現状は深刻で、非常に危機感を抱いています。肉体的・精神的に辛いこともある仕事ですが、それでも介護士という仕事を選んで下さったみなさんは、これからの日本を支える宝です。

報われない事もあるかもしれませんが、仕事のやりがいや、仕事を通じて人として成長できる点においては、ぼくはこれ以上の職業を知りません。とても誇りに思える大切な仕事、それが介護です。

収入の面においてもいずれ必ず報われる時がくる、そう信じてぼくは介護を続けています。 すでに介護士を何年もしているぼくたちと一緒に、これからの日本を支えていきましょう。

ありがとうございました!一緒に介護業界を盛り上げていきましょう!

自分らしい働き方が

きっと見つかる